企業の行政手続きのオンライン化

- 北島コウ

- 2025年8月26日

- 読了時間: 5分

皆さん、こんにちは。

先日の日経新聞に、デジタル庁が、中小企業や個人事業主向けの「事業者ポータル」や「電子ロッカー」の仕組みについて、2025年度中に実証版を開発し、2026年度以降に正式版を提供開始するという記事が掲載されていましたので、今回はこの内容について取り上げたいと思います。

◇日本経済新聞「企業の行政申請、オンライン完結 補助金や開業、重複入力省く デジタル庁が窓口集約」(2025/8/15)※全文を読むにはID登録が必要です。

デジタル庁が進める事業者ポータルの意義

記事によると、この「事業者ポータル」は、個人がマイナンバーを使って行政手続きができる「マイナポータル」の事業者版と位置付けられるものです。

さらに「電子ロッカー」は、手続きで提出する書類などを保存するクラウドストレージのような仕組みとされています。

ちなみに、これらの仕組みの基盤となっているのは、以前にこのニュースレター記事でも紹介した「ガバメントクラウド」です。

◇過去の記事「クラウドサービスのメリットとは」(2024/12/3)

小規模事業者や個人事業主にとって、行政手続きはこれまで非常に煩雑でした。

例えば、雇用や各種保険関係、あるいは許認可申請や補助金なども、関係省庁や自治体ごとに情報の掲載場所が異なり、手続き様式もバラバラなのが実情だと思います。

こうした状況について、事業者向けポータルにあらかじめ企業の基本情報を登録しておくことにより、一元的なポータルサイトでその企業に合った情報や手続きが提案され、申請までオンラインでできるようになれば、大きな負担軽減となるでしょう。

諸外国と比べて、日本の行政デジタル化は大きく出遅れてしまっているのが実情です。

例えばエストニアでは、国民や企業の大半の行政手続きがオンラインで完結し、法人設立にかかる時間はわずか数十分とも言われています。

北欧諸国でも、企業や個人の行政サービスはデジタル基盤に統合され、書類の提出や確認はほとんど電子的に完了するそうです。

日本はつい最近まで紙ベースや対面・郵送での手続きが主流でしたが、ようやく個人向けのマイナンバーや法人向けの事業者番号(適格請求書発行事業者番号)も整備されるようになり、デジタル化によるオンラインシステムが普及してきたと言えるようになってきたことは、歓迎すべき流れかと思います。

行政手続きのオンライン化と士業の役割

このような仕組みが整ってくると、よく言われるのが「行政書士などの士業は不要になる」という議論です。

確かに、事業者ポータルが整備され、手続きの手順が明確になれば、申請者が自分で処理できる範囲は広がるでしょう。

しかし、士業の役割は単なる「書類提出の代行」だけではありません。

補助金申請を例にとると、申請に必要なのは「申請書そのもの」だけではなく、補助金を活用して事業を発展させるための具体的な事業計画です。

事業の目的や計画の詳細を論理的に整理し、数値的な裏付けを行い、期待される効果を明らかにして、それを文章や図表にまとめ上げる必要があります。

さらに、それを裏付けるための企業の業績資料や見積書、試算表などを揃え、提出資料として整備しなければなりません。

中小企業や個人事業主にとって、こうした計画書や資料を準備することは容易ではなく、申請自体よりも、申請する中身を作ることこそがむしろ大変なのです。

もちろん、こうした事業計画書の作成にも、今後は生成AIの活用が進むでしょう。

しかしそれも、適切な計画書を生成AIに作らせるには、生成AIに適切な指示(プロンプト)を出さなければなりません。

従って、こうしたデジタル化の仕組みを理解し、新しいテクノロジーを使いこなせることが、必要となります。

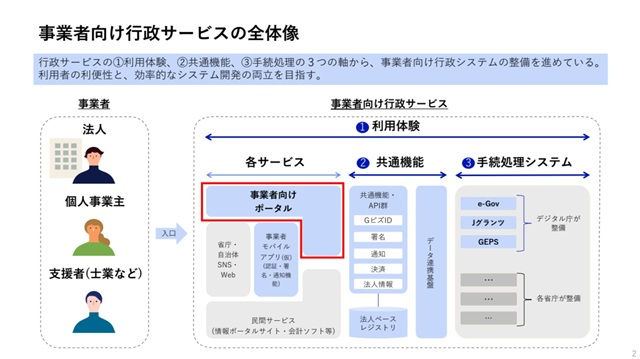

実際、デジタル庁が公開した「事業者向けポータル概要」でも、「事業者向け行政サービスの全体像」の中に、申請者である法人や個人事業主と並んで「支援者(士業など)」が明記されています。

つまり、事業者ポータルの仕組み自体が、士業などの支援者が申請者をサポートすることを織り込んで構築されていると言えるでしょう。

支援者側(士業)の姿勢や能力も問われることになります。

単に「書類作成」や「手続きの代行」にとどまる士業は、確かに存在価値が薄れていくかもしれません。

デジタルとテクノロジーを使いこなし、経営者の想いを踏まえて事業計画の策定や企画内容の可視化といった本質的な部分を支援できる士業こそが、今後は求められる存在となっていくはずです。

「行政手続きのオンライン化」は、士業にとっても試練であると同時に、新しい価値提供のチャンスとも言えると思います。

デジタル化を活かした効率化と今後の期待

しかしながら、行政のデジタル化はまだまだ過渡期だと思います。

以前のニュースレター記事でも紹介していますが、例えば、事業者向けの共通認証サービスGビズIDには、支援者に手続きを委任できる機能が備わっていますが、実際にこの委任機能に対応している行政サービスはごく一部に限られ、事実上委任しづらいものになっているのが実態です。

◇過去の記事「補助金等の電子申請における代理機能」(2024/5/7)

上の記事を書いたのは1年以上前ですが、現時点でも大きな改善は見られないようです。

せっかくの機能を活用できるように、行政側にはもっと対応の間口を広げていただきたいと感じます。

仕組みを整えたといっても、すぐにみんなが使いこなせるわけではありません。

新しいシステムを使いこなし、企業が生産性と効率を高めていくためにも、士業やコンサルタントの役割が重要になると思います。

人口減少が進み、労働力不足が深刻化する日本において、デジタル化による行政サービスの効率化は避けて通れない課題です。

「行政手続きのオンライン化」を積極的に活用し、中小企業が効率を高めることは、国全体の生産性向上にも直結します。

デジタルと行政書士の二つのスキルを有するデジタルビズとしましては、この流れをしっかりと捉え、中小企業の皆様のお役に立てるよう取り組んでいきたいと考えています。

それでは今回はこの辺で。

宜しくお願い致します。

ニュースレターの最新号をメールでお知らせしますので、こちらのデジタルビズ・トップページより、ぜひ配信登録をお願い致します。

コメント